擁抱親愛的我自己–《黑色微光》

- 2019-05-16

中華戲劇學會專欄藝評人:李欣怡

演出團隊:飛人集社劇團

觀演時間:2019年4月21日(日)14:30

觀演作品:《黑色微光》

觀演地點:臺中國家歌劇院中劇院

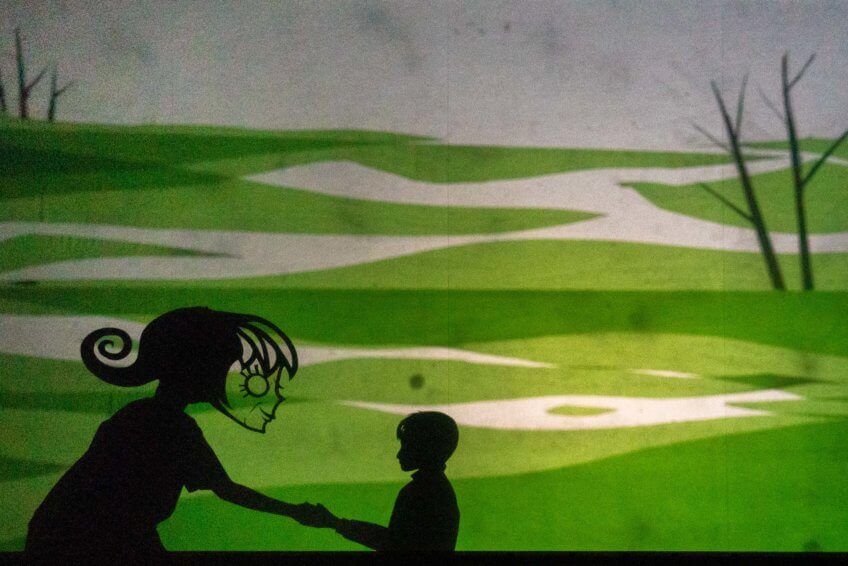

劇照提供:飛人集社劇團;李欣哲攝影

面具甚或是偶戲,就其本質上而言,比人戲的舞臺幻覺距離更遠了一些,可以呈現的空間與想像更寬廣,但同時也更能凸顯出演員的肢體演出,使肢體更具彈性。面具或偶同時轉化了其現實的目的,可用以表現非現實的人物、夢境、心理投射,或是其他日常角色的象徵。【1】當面具或偶出現在舞台上時,它們既是舞臺的道具、布景,同時也是角色,虛與實交替著,呈現人心幽微敏感的想像與情緒。在飛人集社劇團的《黑色微光》中,我們就看到隱藏在偶和面具之下那點點如星光的善、慟與愛。

《黑色微光》處理了在偶戲少見的「目睹兒」【2】的社會議題,小男孩在目睹了父親對母親的暴力相向、經歷了父母雙亡的悲劇後,將自己封閉起來,躲進了想像的無垠世界裡,和好朋友芬妮一起徜徉在只有他的好朋友和所愛的人的空間裡。在現實世界中,小男孩拒絕溝通,也不願意面對,連外祖父都束手無策。但在虛幻的想像中,小男孩幻化成各種動物,進行各種奇幻冒險,最後還為自己舉行了一場生前告別會,就為了尋找最愛他的母親。在虛實交替之間,觀眾一起陪著小男孩進行一場自我的內在探索,也在小男孩自我觀照的同時,一起目睹他的療癒及參與對他的關懷。

可貴的是這樣沉重的議題,《黑色微光》處理起來並不煽情,也不刻意地要觸動觀眾的淚腺,讓觀眾看得情感潰堤,反倒是利用點到為止的「電影式光影」畫面構圖,光線詩意的變化,以孩子在想像世界中的笑聲為背景,如清風拂過,淡淡地說著生命中不可承受之重的悲傷。除了光影以外,音樂也扮演著相當重要的角色,適切地烘襯著人物的情感與改變的心情曲線。小男孩在自己的世界中化身成了螞蟻,這看似微小卻能舉起比身體重幾百倍重量的小力士,成了小男孩在失語的現實世界裡,唯一可以引起他的關注,甚至是幻化為他認同的自我形象。成為螞蟻的他在想像的世界裡遊戲、生活著,最後當自己的生前告別式完成後,因躺在棺材中缺氧而呼吸困難時,也是自我鼓勵著要當突破難關的小力士,為自己爭一口氣,靠著對母親的思念與自我的鼓勵,重獲新生。

然在這樣的安排中,劇情的結構似是著重在小男孩的療癒與自我觀照的過程,小男孩的情感轉換與改變成了本劇的主軸,但對於他真正經歷的一切,在劇中只能利用他個人的回想,拼湊出一些他所目睹的事實真相,觀眾其實無法清楚地了解男孩的經歷,減少了可以同理的機會。比如說,母親遭受了家暴,但為何最後卻都父母雙亡?父親是怎麼離開的?父母的形象都過於單薄。另外,在劇中,透過外祖父的口中知道母親與原生家庭的連結並未非常緊密,但外祖父的出現也沒有解釋清楚為何小男孩的家庭支援系統如此薄弱,男孩父親這邊的家人也都完全缺席,只剩下醫護人員照顧著他。一位「目睹兒」的誕生,與家庭暴力息息相關,但家庭暴力中卻不是只有施暴者/受暴者這樣二分法的刻板形象與角色。在處理這樣敏感的議題時,除了關心「目睹兒」背後說不出來的高壓與創傷,這樣的高風險家庭究竟在哪個環節出現了狀況,或許也可以透過戲劇引導觀眾思考,家庭功能究竟在哪個條件上失能了。

儘管在情節的安排上側重男孩的內心與面對創傷的反應,《黑色微光》並不試圖把結局引導到男孩完全「康復」的狀態,而是透過男孩拿掉權當面具的紙袋,擁抱受傷的自己,往現實邁進了一小步。「康復」永遠都不會是一種「完成式」,而是需要不停地擁抱自己,幫自己打氣,面對已經無法挽回的過去,完全地接納自己受了傷,也接納自己需要幫助。《黑色微光》輕輕地說著一段沉重的受傷回憶,讓觀眾在目睹他人悲傷的同時,也感受到擁抱自己的力量,拍拍親愛的我自己,然後再往前走。

註

【1】見Robert J. Landy著,《戲劇治療:概念、理論與實務》,李百麟等譯,新北市:心理出版社,2015。頁189-190。

註【2】「目睹兒」通常是指「未滿十八歲之兒童與青少年以看見、聽見或事後得知的方式,察覺到雙親一方對另一方施予身體、精神等方面的暴力」。這樣的孩子雖沒有親身經歷暴力的對待,但所承受的心理壓力與創傷並不會少於受暴者本身。請參照〈認識目睹兒〉,《TAGV反性別暴力資源網》,http://tagv.mohw.gov.tw/TAGV12_3.aspx?PK_ID=1062&FPK=282 檢索日期:2019/05/06。